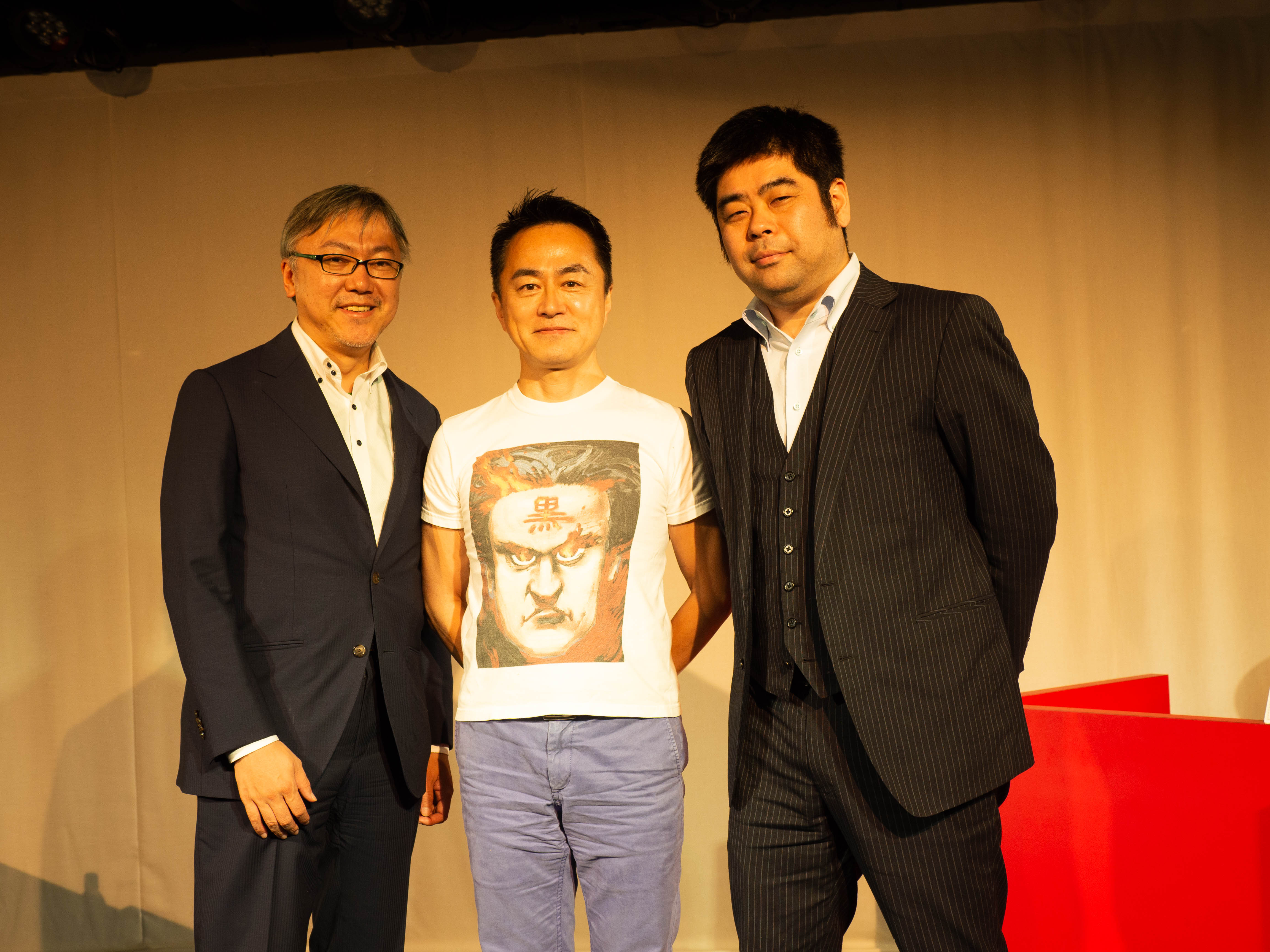

メディアコンテンツ研究家の黒川文雄氏が主催するトークセッション「黒川塾59」が、4月26日(木)に、東京・渋谷の専門学校 東京ネットウエイブで開催された。

今回のテーマは「eスポーツの展望とゲーム依存症を考察する会」として、黒川氏が司会を務め、国際カジノ研究所 所長の木曽崇氏と、個人投資家や作家、ブロガーとして知られる山本一郎氏がゲストとして登壇した。

そもそもJeSUは見当違いなことをやっていた

eスポーツを語る上で、真っ先に議論となるのはそこで支払われる報酬の問題だ。これにはふたつのポイントがあると木曽氏は語る。

ひとつは仕事の報酬として支払われているものだ。これに関しては、プロ・アマに限らず景表法の範疇には入らない。もうひとつはあまり認知されていないポイントだが、開催されるeスポーツのイベントが興業としてなりたっているかどうかが、消費者庁が判断の基準とするところだ。

それに対してJeSUではプロ制度を作り、プレイヤーを認定している。しかし、実際にフタを開けてみるとそうではないことがわかった。イベントに観客がいて、その前で演じられているかどうかというところが問題であって、プレイヤー自体は問題ではないのである。

山本氏は、JeSUが「プロのライセンスは賞金を受け取るための資格だ」といってしまったことが問題だと指摘する。それにより、かえって問題がゼロベースに戻ってしまったのだ。

プロゲーマーのももち氏は、昨年12月に自身が代表を務める忍ismのサイトで、ライセンス制度についての意見を表明している。ももち氏はその中で、パートナーであるチョコブランカ氏の存在そのものが、プロゲーマーの定義を考える上で重要だとのべている。

チョコブランカ氏は世界ランキングに乗るようなランカーではない。しかし、女性プレイヤーとしてゲームを楽しく見せるという意味では、プロモーションやゲーム産業、あるいはゲームタイトルの発展に貢献してきている。こうした存在のプレイヤーも、プロゲーマーではないのか? というのが彼の主張だ。

それに対して、JeSUのプロライセンス認定制度はあくまでも技術認定だ。しかし、消費者庁はそうした見方はしていない。誰に賞金をあげるかではなく、その報酬がどういったステージで渡されているかが重要なのだ。

客を前提にした見せるショーとして行われているものなのか、単純に経済的利益の提供がされているのかの違いである。

技術が高いからといって、常に高い金額をもらっていいというものではなく、技術が劣っているからといって興行的に盛り上がらないのかというと、そういうわけではない。

このように、そもそもJeSUは見当違いなことをやっていたのである。

イベントの認定にはハレーションがある

JeSUが本来やらなければいけないのは、プレイヤーの認定ではなくイベントの認定である。しかし、イベントの認定にはハレーションがあると山本氏はいう。

各メーカーが自分たちのタイトルで大会を開くときに、JeSUに対してこうしたイベントを行うと知らせると、お金を払わなければいけないのではないかと思ってしまう。認定されている大会を開くためにという話だったのが、大会自体を認定するという話が途中でなくなってしまった。

そうなると、ほかのメーカーはプロとして認定してプレイヤーを出すか出さないかという話になってしまう。JeSUが認定したプロゲーマーが出場したときは賞金を払い、それ以外のプレイヤーはお金がもらえないということになるのだ。

しかもプロ認定しているのは、JeSUが指定したタイトルのみである。JeSUの発想でいくと、『リーグ・オブ・レジェンド』などの大会では、お金を出してはいけないものだということになってしまう。

これはJeSUが悪いというよりも、仕組み的に様々なタイトルがありそこにプレイヤーが付いている限りは、大会たり得るということである。それに熱量があれば、ソーシャルゲームであろうが家庭用ゲーム機であろうが関係なく大会を開くことができ、興業として成立してお金も払うことができる。

払い方が問題だったり、風営法上許される大会なのかというようなことを踏まえてJeSU側で考える必要があったのだが、そこがすっぽりと抜けてしまっているのだ。

そうした問題が最初に目立ってしまったため、「eスポーツは法的整備がされていない危ない界隈」と危惧してスポンサーは逃げてしまった。そのため、様々なところからJeSUに対して、文句が出ているなどのハレーションが起きてしまっているのだ。

木曽氏は、eスポーツは常設リーグにすべきだと主張する。賞金ではなく、常設にしてちゃんと雇うというやり方が一番スムーズに行くのだ。しかし、1デートーナメントなどで勝ってきたプレイヤーに対して、仕事の報酬として認められるにはある程度の上限があるはずである。これはこれからの論議となってくるところだ。

消費者庁が定める「仕事の報酬の範囲であれば」というのは、「社会的通念の中で、認められる範囲ならば」という要件がかかっている。それを超えてしまうと、現行のルール上仕事の報酬にはならないのだ。そこは誰かが見極めなければいけない段階にあるという。

プロ野球のリーグのように、ある期間に対する報酬だったり優秀なプレイヤーに対する報償であれば、「仕事の報酬」の範疇に入る。プロ野球選手で億単位の報酬をもらっているのも、興業として成り立っているからである。同じような仕組みを採用すれば、それなりの金額を選手に払えるようになるのだ。

「eスポーツ施設」にはもうひとつの地雷が埋まっている

このように賞金に関する問題については、概ね方向性は見えてきた。そこで次にクリアすべきなのが、「eスポーツ施設」の問題だ。ここ最近、上場企業なども参入してきているが、このゾーンにこそもうひとつの地雷が埋まっていると、木曽氏はいう。

大阪ではゲームバーが閉店するといった流れが出てきている。これは権利者側からいわれたからだが、そこで踏ん張らなかった理由は警察にたれ込まれると、風俗営業5号の無許可営業として摘発されるからという理由がある。過去にはダーツバーが一斉摘発されているが、歴史は繰り返すというわけだ。

整理をすると、「eスポーツ施設」の問題は風俗営業5号の問題である。こうした施設を運営している人たちは、「一定の逃げの論法」を持っている。しかし、基本的にこれらの論法は通用しない。

これには3つの理由がある。ひとつは、「このゲーム機はお客さんから預かっています」方式だ。これはお店のものではなく、あくまでもお客さんが忘れていったものだという言い方をするが、ここは「ゲームバー」だと謳ってしまっている。さすがにその理由には無理がある。

もうひとつは、PCを中心にした施設が使うのが「ここはインターネットカフェであってゲーム施設ではない」論法だ。これも販促でゲーム施設であると言い切ってしまった時点で、ゲーム機として売っていると警察庁はみる。ただ、ここは法的見解が正しく出ていない部分なので、ある意味グレーゾーンとなっている。

3つ目は、イベント施設だということにして逃げる論法だ。ここは貸しホールであって、ゲーム大会を開いているのは外部から来たイベント屋が借りて主催しているのであって、うちはゲーム営業はしていませんと、言い逃れする。しかし、これも通用しない。むしろ一番ダメなパターンだという。

これは2010年に、ナイトクラブが一斉摘発を食らったときにしていたいいわけと同じである。結局同じ場所で、ホール業者とイベント業者が営業している限りは、一体の営業者であると風営法上では解釈される。

これらをきちんと整理をして、どこまでやっていいのかというのを、eスポーツの統括団体を謳っているJeSUが整備する立場にある。しかし、残念ながらできていないのが現状だ。ゲーム施設の運営をしている人物がJeSUの役員にいるため、整備ができないというのも理由であろうと木曽氏は指摘する。

JeSUは、それまであった3団体(一般社団法人日本eスポーツ連合、一般社団法人e-sports促進機構、一般社団法人日本eスポーツ連盟)が統合してやっていこうとしたことについては、意味があったと山本氏。

唯一の統括団体で代弁できる全国組織だからこそ、ロビングだったり法的整備をしたり、あるいは大会に対して認可をしていく仕組みを作るなど、やり方はいろいろとあったはずだ。しかし、ここが一番「稼げない」ところでもある。

スポンサードだけでできるかというと、Gzブレインなど関係会社の知見を活かしても回収は難しい。それよりも先に、eスポーツを先導する盛り上げ役としてやっていったほうがいいんじゃないかと考えたのではないだろうか。

しかし、本当に必要なのはどうやって大会が開催できて場所が確保できるかというところだ。今の法令化で、適法にやるということさえも整備できない状態でeスポーツをやるといっても、大会を開催する側が不採算になり、いつかお手上げの状態になってしまう。

施設の問題を解決する方法は、唯一シンプルに「風営法のなかでやること」だと、木曽氏はいう。「許可を取りなさい」というルールなので、風俗営業5号の許可を取って営業すれば全く問題はない。

しかし、許可を取るにはいくつかの要件がある。

・特定エリアの中でしかできない(住宅地などではできない)

・人的要件(経営者や管理者の中にヤクザ関係者がいたらダメなど)

・構造要件(1メートル以上のタテなど、目隠しになるようなものは置けない)

・深夜営業は不可

これらがあるため、スムーズにはいかないことがあるが、基本的には徐々に、ゲームセンターとしての許可営業に持って行けばいいのだ。

海外ではルートボックスは禁止の流れに

ベルギーでゲーム内のルートボックス(いわゆるガチャ)が、RMT(リアルマネートレーディング)の有無にかかわらず賭博の対象になるという判決がでた。

ルートボックスは、確率とギャンブリングである。ギャンブリングというのは、換金可能なデジタル資産が偶然のチャンスで得られる可能性のあり、異なる収益手段を提供する可能性がある。

換金性の可能な状況に置かれているものが、有価がでデジタル資産として配信されているものはNGとなるのだ。

山本氏はこれまで関係先に、アイテムのデータをほかのIDとトレードできない状態にして運営すれば、ゲームのルートボックス規制にはひっかからないので、そうした対応をしていけば大丈夫ではないかと説明してきたという。

ところが今回の判決がでたことで、RMTに関わらずアウトになり、高価とされるものがあること自体が射幸心を煽り望ましくない影響をプレイヤーに与えるということになってしまった。

現在、「ダッチレギュレーション」と「ベルジャンレギュレーション」というのがふたつある。オランダ(ダッチ)のレギュレーションに関しては、純粋にギャンブリングに当たるということでRMTがキーになっている。

ベルギー(ベルジャン)のほうは、安全な取引としてユーザーがかけたお金が適切に使われているかどうかの判断となっている。

この差は大きく、どちらがEU議会が採択するかが重要な局面になってくる。別の話ですべてのユーザーIDの売買が禁止されるという動きがあり、それと合わせ技になるとほぼすべてのゲームデータの取引はできなくなってしまう。

つまり、ゲーム内のデータに関しては財産権を認めないということに近いことになると山本氏は説明する。ゲームのデータは貸与であり、それを維持している間はゲームメーカーは保全する必要がある。そうなると、日本以上にコンシューマー保護のための仕組みを充実させてゲームもみだりに終了させることができなくなってしまう。

これはゲーム業界からすれば、非常に厳しい規制となる。

ゲーム業界は依存症としてつけ込まれる可能性がある

ルートボックスの規制とゲームの依存症は、重要な問題だと山本氏は説明する。射幸性があるということは、依存性を高めることだと主張する人物がいる。それが、久里浜医療センター所長の樋口進氏だ。ゲームの依存はほかの依存よりもはるかに強烈で、長い期間人間を拘束する可能性があるというのが同氏の意見である。

日本人の80パーセントは、依存状態になっても1年以内に現役復帰している。そうしたことから軽度ではないかという議論もある一方、仮にゲーム人口が1000万人の場合、残りの200万人は帰ってこないのではないかという話になる。

プログラム上は、生活において仕事をやめるなど不可逆な損害が出てくるといった状態が、1年以上続くと「ゲーム依存症」と認定される。しかし、その1年というのは微妙なところだ。

これまでの依存とゲームやギャンブルでは、定義が少し異なる。それを揃えようとすると、ゲーム依存をギャンブル依存のほうに寄せていくことになるのだ。そうなると、ゲーム依存は一気に適用される人が増えてしまう。

同じ状況でここ数年苦しんできたと、木曽氏はいう。ギャンブル業界では、2015年から社会問題化して、もうすぐ「ギャンブル依存対策法」という法律が通るところまで来ている。

それを煽ってきた人物も、先ほどの樋口氏だ。同氏はアルコール依存から始まり、いまはゲーム依存と、ある意味依存症の新しい分野を開拓してきているのだ。

木曽氏側から見れば、事実に基づかない煽りで非常に迷惑を被ってきているという。

当初、日本国内のギャンブル依存者数は540万人と報道された。ギャンブル依存の9割方はパチンコ依存だが、540万人の500万人以上がパチンコの依存症ということになってしまう。

ちなみに、レジャー白書に書かれているパチンコのプレイヤー数は、日本国内で1000万人だ。つまり、パチンコをやっている人の半数はギャンブル依存者だといっているような発表だったのだ。

このように当初は「ギャンブル依存者数」と発表されたものが、あまりにも実態とかけ離れていると学会からも苦情が出て、数ヶ月後には「ギャンブル依存の疑いのある人」といように表記が変更されている。

それにしても540万人という数字は大きすぎる。これにはふたつ問題があるのだ。

ひとつはアンケート調査のみだけをベースに、認定していたところだ。本来ギャンブル依存かどうかは、医師の判定を経て認定されるものだ。その中の得点だけで判断するものではない。

もうひとつは、期間が区切られていないところである。その人の一生のうちで、1度でもそういう状況にあればチェックしてくださいといった調査だったのである。50~60代の人が、若かりし時の記憶で書いたようなものも含まれているのだ。こうして、数字が膨らんでいったのである。

2017年に調査を取り直したところ、それまで540万人と発表していた人数が急に270万人まで減り、間近1年間では70万人という数値で発表された。

ここで気を付けなければいけないのは、樋口氏はギャンブル業界で行ったことと同じことを、ゲーム業界でもしようとしているところだと木曽氏は警告する。

ゲーム業界はパチンコと比べて、ユーザーデータの中からヘビーユーザーの割合を逆算しやすい。樋口氏が定義しているデータでは、日本では9万人ぐらいがゲーム依存症だという。その9万人が多いかどうかが問題だ。

ゲーム依存の問題は、青少年に被害がいくというのが重要なところだと山本氏はいう。小中学生がゲームにハマって学校に行かなくなるということも踏まえて、ゲームに接触できる時間を減らすためのプログラムをやりましょうという、別の話と密接に関わってくるのだ。

ゲーム業界も長く遊びすぎているプレイヤーに対して、アナウンスするようなうまいプロセスを践んでいかないと、ギャンブル業界と同じようにつけ込まれてしまうのだ。

▲山本氏「むしろ依存できるゲームを探している。依存したーい!」

ゲーム依存症が概念として開発されたことで、診療プログラムがこの後できてくると語る山本氏。依存症から回復させるためのアプローチなどが出てくると、これは不可逆となる。ここ数年ギャンブル業界で起きてきたことがゲーム業界でも起こり、そのためのゲーム業界の枠組みを作って欲しいという話になってくる。

eスポーツは人をハマらせるための仕組みだが、完全にそれとは逆の話として進んでいってしまうのだ。ゲーム業界は、ハマらせるなという仕組みを今後考えていくことになるかもしれない。

ゲーム業界はガチャ寄りになるとギャンブル依存に近づいていく

木曽氏はゲーム業界の問題に対して、ふたつの切り口があると指摘する。ゲーム業界を射幸性のあるガチャ寄りの業界としてみると、ギャンブル依存に近づいていく。それはしんどいことでオススメはしないという。

もうひとつは関係性の依存だ。ネットゲームなどで課金というよりも、そこにいる人間関係などに依存をしている人たちがいる。社会としては、まだこちらのほうが取扱が楽である。

ちなみにざっくりとした試算では、前者は7万人で後者は2万人存在するといわれている。

依存のなかで起きる問題は、お金と時間だと山本氏はいう。その人の人生を破壊するという依存対策のなかで、このふたつをいかに減らすかである。まず時間だが、関係性依存の場合はこちらに当たる。

徹夜をしてでもゲーム仲間に嫌な思いをさせたくないという人たちだ。こうした人たちは少しずつ減っていき、ちゃんと卒業していく。

一方、お金を使いすぎている人たちの射幸性制限をどうやってやっていくかが、議論となる。

しかし何かにハマる人は、その対象がパチンコであろうがアイドルであろうがハマってしまうのだ。対象が異なるだけで、あたかも違う問題が発覚したかのように取り上げられるのはおかしいのだ。

関連記事:今活躍している選手に話を聞いて彼らに利用してもらえる場にしてもらいたい――「闘会議2018」のステージイベント「JeSU 闘会議発表会」をレポート

JAPANNEXT 34型 ウルトラワイド UWQHD曲面ゲーミングモニター 144Hz対応 JN-VCG34144UWQHDR

JAPANNEXT 34型 ウルトラワイド UWQHD曲面ゲーミングモニター 144Hz対応 JN-VCG34144UWQHDR

コメントを残す